お疲れ様です、ichiです。

木工DIYで「ビス固定」ばかりしていた初心者を卒業すると、やってみたくなるのが 相欠き継ぎなどの切り欠き加工 です。

実はこうした部材同士を組む方法は 「継ぎ手 」と呼ばれ、家具や建築でも多用される伝統的な技術。

中でも「相欠き」は比較的シンプルで、DIYでも習得しやすい加工法です。

今回は、私が実際にやってきた切り欠き加工のやり方を、ステップごとにご紹介します。

切り欠き加工とは?

「切り欠き加工」 とは、材料の一部分を切り抜いて溝をつくる加工のこと。

メリットとしては、

- 木材同士をぴったり組める

- 見た目がスッキリ仕上がる

- 強度が増す

切り欠き加工をすることで、より頑丈になったり、2つの部材をすっきり収めるなどの効果があります。

建築現場や家具づくりでも、幅広く使われています。

相欠き継ぎとは?

「相欠き継ぎ」は継ぎ手の一種で、

- 部材同士を半分ずつ欠き取る

- 切り欠いた部分を接着剤やビスで固定する

という方法です。

木材を互いに半分の厚みに欠き取ってはめ込むため、 段差なく仕上がり、強度も見た目も向上 します。

この技術を身につけると、ビスが見えない クオリティの高い家具 を作れるようになります。

切り欠き加工による接合方法(手順)

ここでは、木材の一方だけを切り欠いて接合する方法を解説します。

切り欠きたい部分に、墨線を引きます。

分かりやすいように全ての面に墨線を引き、切り欠く部分に斜線で目印をつけました。

木材が厚さ30mmなら、半分の15mmで切り欠きます。

全ての面に線を回しておくとズレにくい。

手ノコでも可能ですが、効率的なのは丸ノコ。

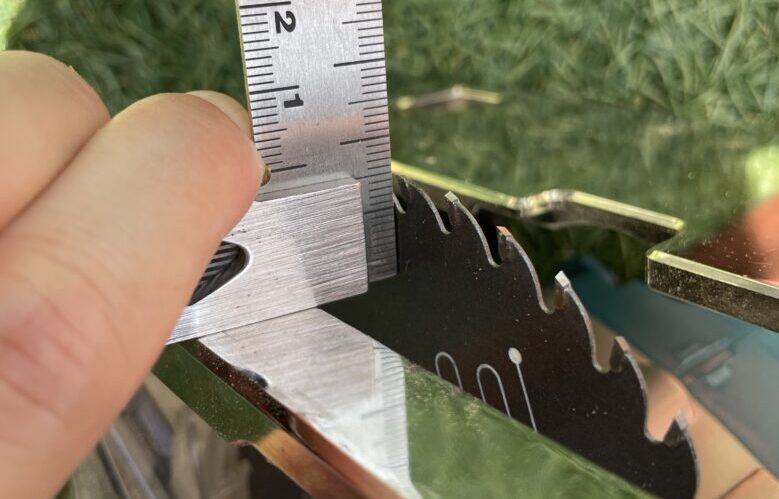

スコヤを使い、刃の深さを 15mm にセットします。

参考記事

\おすすめ丸ノコ解説/

切り欠き部分に3mm間隔ほどで複数回カットし、細かい溝をつくります。

「節」のある部分は固いので、切り込みを多めに入れると後がラクです。

切り込みを入れた部分は脆いので、ハンマーで横から叩けば簡単に折れます。

ただし、このままでは溝が凸凹しています。

残った凸凹を、ノミで削り取ります。

削りすぎると凹みすぎるので、ほんの少し凸凹が残るくらいでOK。

これで、切り欠き加工の出来上がりです。

いつもはもうちょっと凸凹が残っていますが、写真を撮るので頑張りました(笑)

木工用ボンドを塗り、切り欠き部分にもう1本の木材をはめ込みます。

あとは、組み合わせる木材をそのまま切り欠き部分にはめ込みます。

枠を組む場合は、直角(90度)を確認しながらビスで固定。

他の箇所も同様に加工すれば完成です。

精度が出ると、見た目も仕上がりもグッと良くなります。

相欠き継ぎによる接合方法(手順)

相欠き継ぎは、基本的に「切り欠き加工を両方の部材に行う」方法です。

加工のポイント

- 実際の寸法より 0.5mm狭く 切り欠く

(例:30mm幅なら29.5mmに加工) - 仕上がりは、ハンマーで叩き込むくらいのタイトさが理想

相欠きの場合も、先ほどの切り欠き加工と同じ流れで作業します。

組み合わせる材料同士に、墨線を引きます。

切り欠き部分に3mm間隔でカットし、溝をつくります。

切り欠いた部分を、ハンマーで叩き折ります。

ノミを使って、きれいに仕上げます。

これで完成。

きれいに組み合わさった瞬間の気持ちよさは格別です。

まとめ

いかがでしたか?

- 切り欠き加工は、木工DIYのレベルを一気に引き上げる技術

- 相欠き継ぎを覚えると、見た目も強度もワンランク上の作品になる

- 精度良く仕上げるには練習が必要だが、習得すればDIYの幅が大きく広がる

「ビス止めから卒業したい」

「家具の仕上がりをきれいにしたい」

そんな方は、ぜひ挑戦してみてください。

DIY初心者こそ、 切り欠き加工 & 相欠き継ぎ をマスターして作品のクオリティをアップさせましょう。

それでは皆さま、ご安全に。

コメント