お疲れ様です、ichiです。

寒い時期がやってまいりましたが、冬になるとこたつを使われている方も多いのでは?

ストーブやエアコンなど暖房機器はいくつかありますが、日本には「こたつ」というものがありますよね。

我が家では、ストーブやエアコンは稼働させずに、こたつだけで過ごすことも多いほどです。

これまでは2人でほぼ一人用のこたつを使ってきましたが、妻から大きくしてほしいと言われたのでDIYで作ることになりました。

こたつは意外にも自分で作ることができるので、ぜひ参考にしてみてください。

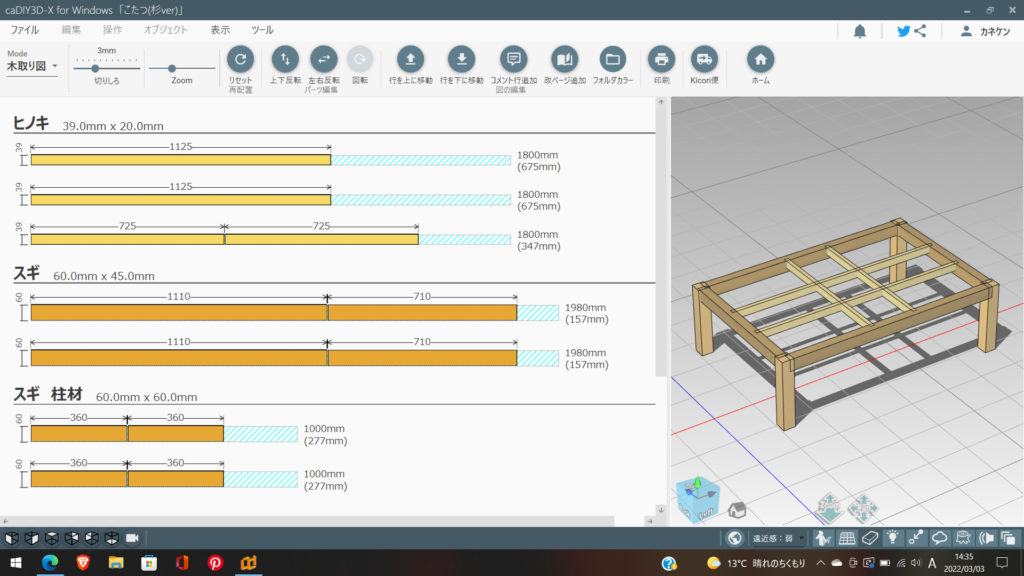

設計

まずは設計から。

これをしておくことで製作時間の短縮、余計な失敗やそれによる材料の買いなおしを防止できます。

私はいつも使っている「caDIY3Dソフト」で設計しています。

材料は全てホームセンターで揃えてきました。

- ヒノキ

39mm×20mm …3本 - スギ

60mm×45mm …2本 - 60角柱材 …2本

- スギ無垢ボード

1980mm×910mm×24mm …1枚

カットしてもらえるものは、お店のカットサービスを利用すると作業効率も良くなります。

土台の製作

今回はこたつを作るため、天板と土台を分けて作る必要があります。

まずは土台から始めます。

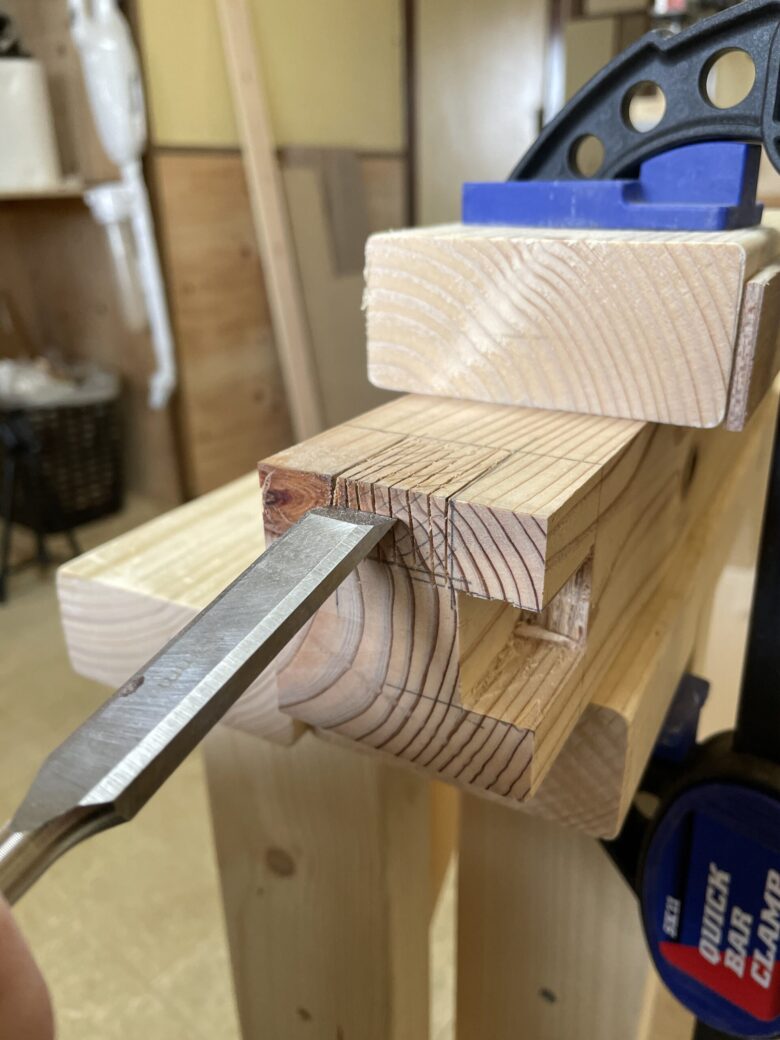

カットとほぞ加工

買ってきた木材を、設計の寸法通りにカットします。

土台は正確にカットしたかったので、自分でカットしていきます。

そして外枠やヒーターを設置する内枠に、ほぞ加工します。

角の面取り

各材料の面取りをしていきます

トリマーにボーズ面ビットを装着して、角を削り取っていきます。

研磨

面取りが終われば、研磨作業です。

サンダーを使って「♯120→♯240→♯400」の順でかけていきます。

組み立て

いよいよ組み立てです。

ほぞ組みだけでは不安だったため、外枠と脚はビスでも固定しています。

これで土台の完成です。

土台が一番の山場なので、ここまで来ればあともう少しです。

天板の製作

天板は作り方は、とてもシンプルです。

今回はホームセンターのカットサービスを利用して、「1200mm×800mm」のサイズにしてもらいました。

先にこたつ布団の対応サイズを調べて天板のサイズを決めておかないと、出来上がった後に布団が小さかったなんてことになるので要注意!

そしてヒーターの熱で天板が反る恐れがあるので、反り止めとして専用の反り止め金具を取り付けます。

コの字型の金具を、天板裏に固定する必要があります。

金具の両端となる部分をトリマーのストレートビットで、溝を掘っていきます。

掘る深さは「14mm」ですが、一度にこれだけの深さを掘ると失敗や怪我の原因になります。

3mmごとを目安に、徐々に深く掘っていきます。

そのあとは、両端となる掘った溝の間部分を4mm掘れば、反り止め金具が天板の面と綺麗に揃いました。

反り止め金具の取り付け加工が終われば、土台と同じようにトリマーで角の面取り、サンダーで全体を研磨します。

塗装

土台と天板が完成し、残るは塗装です。

個人的に、最近は無垢材をよく使います。

とくにスギを好んで使っていますが、それはこの塗装後の仕上がりのためです。

塗装に関しても、最近「蜜蝋ワックス」を使っています。

スギにこの蜜蝋ワックスを塗ると、鮮やかな色になり仕上がりが一番良いように思えます。

今回は土台もですが天板にも塗るので、水を弾く役目としてもバッチリです。

写真でも塗る前と塗った後の違いを見てもらえたら、ハッキリ違いが分かると思います。

左が塗る前、右が塗った後です。

色が鮮やかになり、艶も出ていますよね。

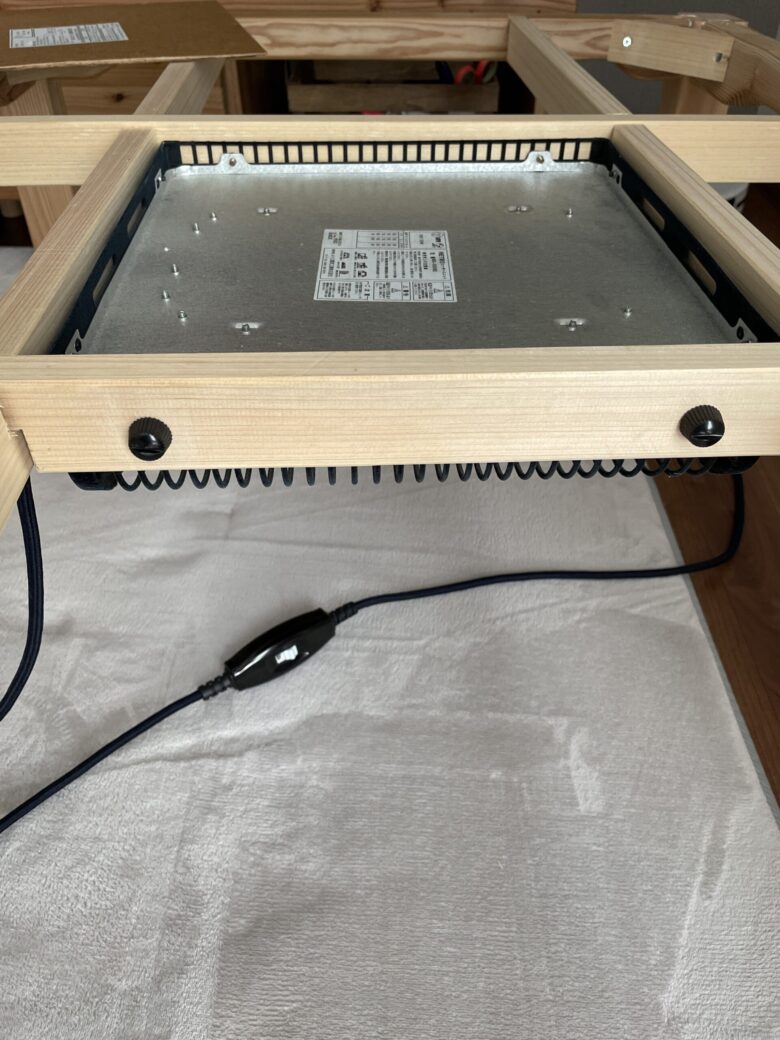

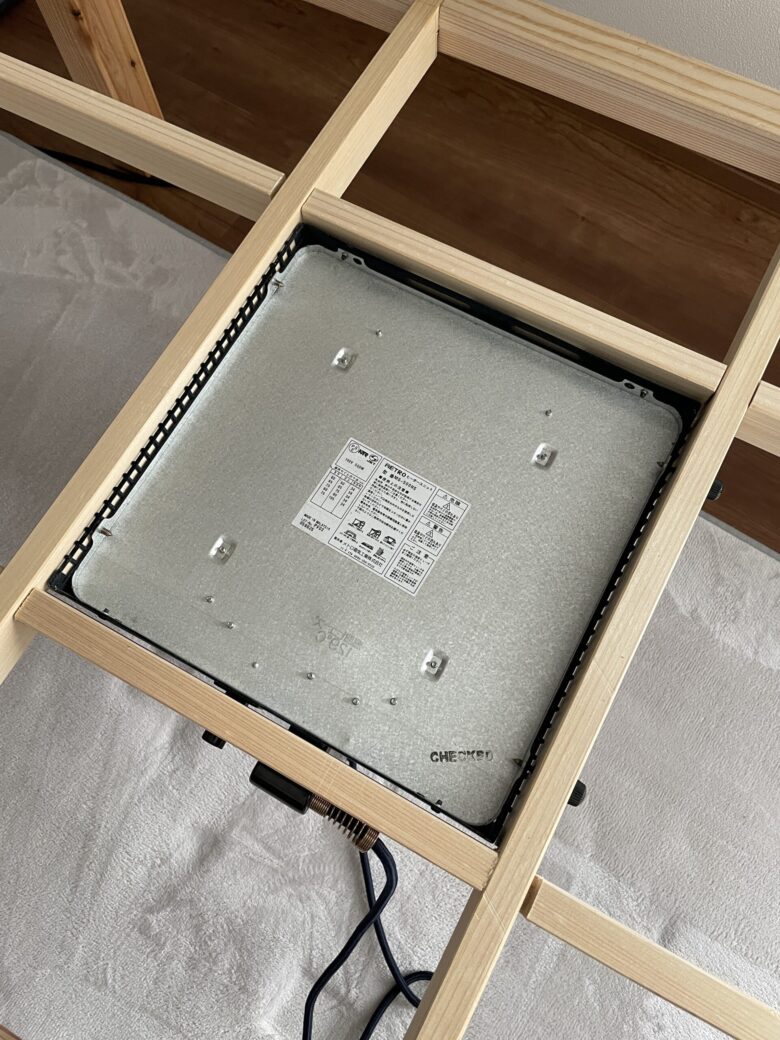

ヒーターユニットの取付

ヒーターユニットのサイズは規格化されているため、基本的に29cm×29cmです。

今回は、元々付いていたコタツのヒーターユニットを再利用しました。

新たに購入するなら、こういったモノもあります。

それではヒーターユニットを取り付けていきますが、取付方法は簡単。

内枠にヒーターユニットの取付ネジ用の穴を4か所あけ、あとはその穴を使ってネジでユニットを固定します。

そしてこのままヒーターユニット上に直接天板を置くと、熱で天板が反ったり、最悪火災の原因になるので、ヒーターユニットと天板の間に耐熱ボードを入れる必要があります。

「ハードボード」を使うのが良いらしいのですが、ネットで調べるとMDFでも代用できるようです。

ここでも私は、前のコタツにハードボードが付いていたので再利用しました。

固定する必要はないかなと思い、とりあえず載せるだけにしました。

完成

これでこたつの完成です。

反省点は多く、ほぞ組みもまだまだ納得のいく出来ではないですが、なんとか仕上げることができました。

まとめ

杉を多く使ったこたつですが、無垢材ならではの温かみがあり、シンプルだけどナチュラルな雰囲気にできたのではないと思います。

普通のテーブル製作に比べ、こたつになると天板と土台を分ける必要があり、少し手間はかかりますが、いい経験になりました。

ちなみに今回私はほぞ組みで脚を組みましたが、簡単に確実に固定するにはコーナー金具を使うといいと思います。

無理をせず、自分が満足できるやり方で作っていきましょう。

それがDIYというものです。

それでは皆さま、ご安全に。

コメント